Définition juridique du logement insalubre : critères et implications

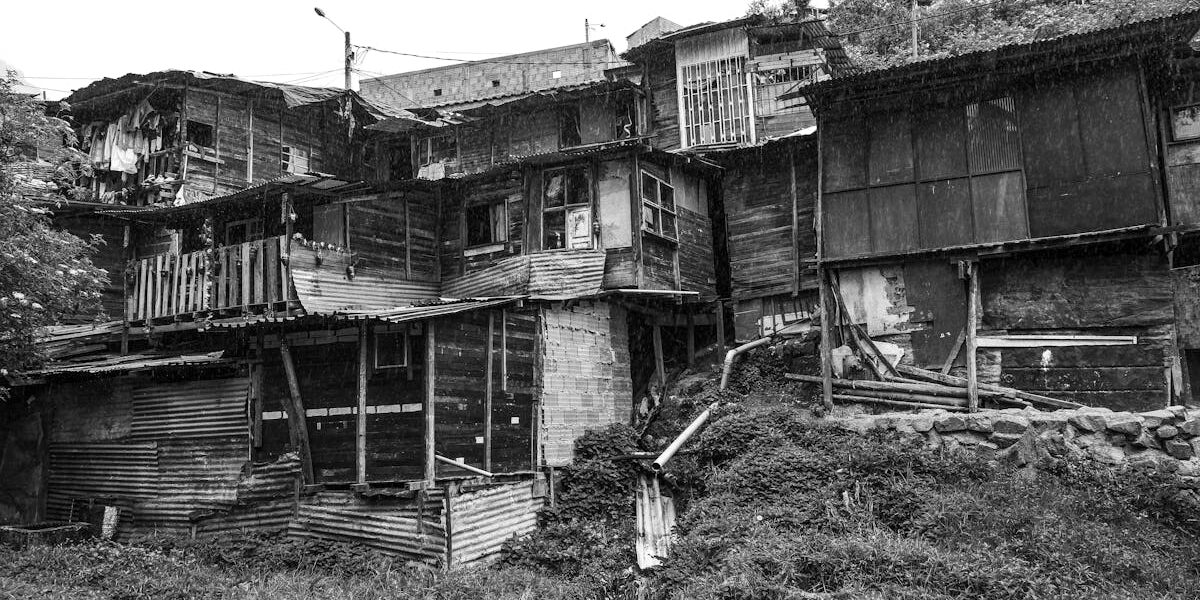

Un logement est qualifié d’insalubre lorsqu’il présente des risques sérieux pour la santé ou la sécurité de ses occupants. Cette notion, encadrée juridiquement notamment par l’article L.1331-22 du Code de la santé publique, autorise l’administration à prononcer des interdictions d’habiter ou à imposer des mesures drastiques. L’insalubrité ne se limite pas à une simple dégradation esthétique : elle s’attache aux conditions objectives de salubrité et de sécurité. Par exemple, un logement affecté par des infiltrations d’eau suivies de moisissures persistantes, un chauffage défaillant en hiver, une installation électrique défectueuse, ou encore une invasion de nuisibles tels que rats et punaises, sera considéré comme insalubre.

Cette définition est au cœur de la mise en œuvre des dispositifs de protection des locataires confrontés à ces conditions. Elle permet d’établir un référentiel précis pour la qualification du logement insalubre et la prise de mesures adaptées. En parallèle, cette qualification donne des droits au locataire, dont celui de contraindre le propriétaire à remédier à la situation.

- Absence d’eau potable ou chauffage : défaut majeur qui rend le logement impropre à la vie.

- Présence de moisissures et humidité chronique : source de maladies respiratoires et allergies.

- Installations électriques vétustes : danger d’incendie ou d’électrocution.

- Infestation par des nuisibles : affecte aussi le bien-être psychologique.

Il est important de noter que ces critères sont cumulatifs et s’apprécient également en fonction des particularités du logement (surface, agencement, ventilation). L’évaluation précise de l’état du logement passe souvent par l’intervention d’un expert ou du Département d’Hygiène et Salubrité de la commune.

| Critère d’insalubrité | Conséquence sanitaire ou sécuritaire | Mesure juridique possible |

|---|---|---|

| Humidité et moisissures | Maladies respiratoires, exacerbé l’asthme | Ordonnance de travaux |

| Installations électriques non conformes | Risque d’électrocution et incendie | Interdiction d’habiter |

| Absence d’eau potable | Non-respect du droit fondamental à un habitat décent | Procédure d’insalubrité |

| Présence de nuisibles | Altération du confort et impact psychologique | Engagement sanitairement obligatoire de dératisation |

En somme, la qualification juridique du logement insalubre constitue un premier pas essentiel pour enclencher les démarches visant à protéger le locataire et à restaurer la salubrité des lieux.

Les obligations légales du propriétaire face à un logement insalubre

La loi impose des obligations strictes au propriétaire bailleur, qui doit fournir un logement décent, sain et sécurisé. Cette obligation de délivrance conforme découle notamment du bail et du Code civil. Le propriétaire est tenu de garantir un habitat respectant des critères de salubrité, d’équipement et d’entretien, sous peine d’engager sa responsabilité civile.

Parmi ces obligations, le propriétaire doit :

- Assurer le bon état des installations électriques et gaz, respectant les normes de sécurité.

- Maintenir le logement exempt d’humidité excessive, de moisissures, et de nuisibles.

- Fournir un accès à l’eau potable et un système de chauffage fonctionnel.

- Effectuer les réparations nécessaires pour garantir la sécurité des occupants, notamment en cas de défaillance des infrastructures.

En cas de manquement à ces obligations, le locataire peut se voir autorisé à engager des actions en justice. Le propriétaire peut également s’exposer à des sanctions pénales. Par exemple, en cas de refus de réaliser les travaux prescrits, la peine encourue peut aller jusqu’à un an de prison ferme et 50 000 euros d’amende, conformément à la réglementation en vigueur. Le refus de reloger un locataire dans un logement rendu impropre à l’habitation est encore plus sévèrement puni, avec des amendes pouvant atteindre 100 000 euros et une peine d’emprisonnement de trois ans.

Le rôle du propriétaire ne s’arrête pas à la simple réparation technique. Il doit aussi garantir le respect des normes de sécurité pour éviter toute situation susceptible d’engendrer un sinistre, tant pour le locataire que pour les tiers.

| Obligation du propriétaire | Conséquences en cas de non-respect | Textes légaux applicables |

|---|---|---|

| Entretien des équipements | Amendes et condamnations pénales | Code civil, Code pénal |

| Exécution des travaux requis | Injonction judiciaire, sanctions financières | Code de la santé publique, jurisprudence |

| Relogement en cas d’insalubrité grave | Peines de prison et amendes élevées | Article L.1331-22 CSP |

Les locataires confrontés à des manquements manifestes peuvent solliciter l’aide précieuse de structures telles que l’ANIL ou les ADIL, qui fournissent des conseils juridiques spécialisés en matière de logement.

Les démarches à entreprendre pour alerter un propriétaire sur un logement insalubre

La première étape en cas de découverte d’un logement insalubre consiste à avertir le propriétaire de manière formelle. Le dialogue amiable demeure un levier important pour résoudre les litiges rapidement. Le locataire doit adresser au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception explicitant précisément les désordres constatés et en demandant la réparation.

Voici une liste d’éléments à inclure dans cette lettre :

- Description détaillée des problèmes (infiltrations, défaillance de chauffage, invasions de nuisibles, etc.)

- Référence aux obligations légales du bailleur

- Rappel des risques pour la santé et la sécurité

- Demande claire de réalisation de travaux dans un délai raisonnable

- Menace explicite d’engager des recours juridiques en cas d’inaction

Si le propriétaire reste sourd à cette démarche, il convient alors d’envisager le recours auprès de tiers compétents. Le locataire peut saisir la Mairie de Paris ou, selon son lieu d’habitation, le Département d’Hygiène et Salubrité. Ces autorités sont habilitées à mener des inspections et à ordonner la mise en conformité du logement.

La plateforme Histologe, mise en place par les pouvoirs publics, permet en outre de signaler en ligne et anonymement les logements dangereux.

Dans certains cas, le recours au Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) ou à l’Agence Régionale de Santé (ARS) s’avère indispensable. Ces entités peuvent diligenter une expertise indépendante et recommander à la mairie ou au préfet de prononcer un arrêté d’insalubrité.

| Interlocuteur | Fonction | Action possible |

|---|---|---|

| Propriétaire | Partie contractante | Effectuer les réparations nécessaires |

| Mairie / Département Hygiène et Salubrité | Autorités locales | Inspection, arrêté d’insalubrité |

| SCHS / ARS | Organismes sanitaires | Expertise, rapport officiel |

| Plateforme Histologe | Service de signalement | Signalement en ligne aux autorités |

Ces étapes constituent autant d’outils à la disposition du locataire pour exercer une pression légitime et inciter le bailleur à respecter ses obligations.

Les recours administratifs et judiciaires contre un propriétaire en cas de logement insalubre

Quand la procédure amiable n’aboutit pas, il est nécessaire d’initier des démarches plus formelles. Le locataire peut saisir les juridictions compétentes pour faire respecter ses droits et contraindre le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires. Le tribunal judiciaire est notamment compétent pour les litiges liés à l’état du logement. Pour les contentieux ne dépassant pas 5 000 euros, la saisine peut se faire par simple requête au greffe, sans besoin d’avocat, via le formulaire CERFA spécifique.

Le juge pourra :

- Ordonner au propriétaire d’exécuter les travaux sous astreinte

- Prononcer une diminution du loyer en compensation des désordres

- Accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- En dernier ressort, condamner le bailleur à reloger le locataire si le logement est déclaré irrémédiablement insalubre

Le recours judiciaire doit s’appuyer sur un dossier solide comportant des preuves tangibles : constats d’huissier, photographies, rapports d’expertise, devis chiffrés. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit immobilier et droit du logement est recommandée pour maximiser les chances de succès, surtout face à des propriétaires récalcitrants.

En parallèle, des commissions comme la commission départementale de conciliation peuvent être saisies pour tenter une résolution à l’amiable encadrée. Ce dispositif peut éviter la judiciarisation tout en conservant la pression sur le bailleur.

| Recours | Objectif | Condition |

|---|---|---|

| Lettre de mise en demeure | Incitation à la réparation | Respect d’un délai raisonnable |

| Saisine mairie / ARS | Constat et arrêtés | Absence de réaction du propriétaire |

| Recours judiciaire | Forcer les travaux, demande indemnitaire | Dossier probant et mesure de preuve |

| Commission de conciliation | Résolution amiable | Volonté des parties |

Cette panoplie de recours garantit un éventail d’options adaptées à chaque situation et protège efficacement le locataire contre la détérioration injustifiée de ses conditions de vie.

L’expertise juridique d’un avocat face aux litiges liés à l’insalubrité

Un avocat spécialisé en droit immobilier joue un rôle incontournable pour défendre les intérêts du locataire confronté à un problème de logement insalubre. La constitution d’un dossier solide, réunissant preuves et diagnostics, est un préalable indispensable avant toute saisine judiciaire. L’expertise d’un professionnel juridique permet :

- D’identifier clairement les manquements et violations des obligations du bailleur.

- De conseiller la stratégie procédurale la plus adaptée (règlement amiable, procédure judiciaire).

- De rédiger les écrits juridiques (mise en demeure, assignation).

- De représenter le locataire devant les tribunaux et dans les phases de négociation.

- De mobiliser les dispositifs d’aide juridique, par exemple l’aide juridictionnelle ou la protection juridique souscrite via la CAF.

Faire appel à un avocat ne constitue pas toujours une obligation, mais se révèle souvent un élément déterminant pour obtenir gain de cause rapidement, notamment contre des propriétaires peu coopératifs ou des bailleurs institutionnels. L’appui d’un professionnel sécurise le parcours juridique et optimise les chances d’obtenir réparation.

| Intervention de l’avocat | Avantages pour le locataire | Conséquences possibles pour le propriétaire |

|---|---|---|

| Constitution du dossier | Clarté et force probante accrues | Pression accrue à agir |

| Procédure judiciaire | Meilleure défense des droits | Risques de condamnation financière ou pénale |

| Négociation et conciliation | Résolution plus rapide | Possibilité d’éviter un procès |

L’avocat agit aussi comme garant du respect des règles et interlocuteur privilégié dans la conduite du dossier, facilitant les échanges avec les autorités et tribunaux compétents.

Les implications sur la santé et la sécurité des occupants dans un logement insalubre

Vivre dans un logement insalubre entraîne des conséquences graves, voire irréversibles, sur la santé physique et mentale des occupants. L’humidité chronique, la présence de moisissures, le manque d’aération ou une installation électrique défectueuse constituent des menaces directes.

Les pathologies les plus fréquemment observées dans ce contexte sont :

- Affections respiratoires : asthme, bronchite chronique, allergies graves

- Problèmes dermatologiques liés aux moisissures

- Intoxications ou blessures liées aux nuisibles et défaillances électriques

- Stress et troubles psychologiques aggravés par les conditions de vie insalubres

L’instauration de ces conditions de vie indignes peut aussi entraîner des impacts sociaux : isolement, difficulté à maintenir un emploi, ou même entrave à la scolarité des enfants. Plusieurs structures comme SOS Taudis ou la Fondation Abbé Pierre militent activement pour l’amélioration de ces habitats, soulignant l’urgence d’agir face à la crise du mal-logement.

| Facteur d’insalubrité | Conséquence sur la santé | Exemple concret |

|---|---|---|

| Humidité / moisissures | Asthme aggravé | Cas démontré dans les quartiers populaires urbains |

| Invasion de nuisibles | Infections bactériennes | Locataire contaminé par le rat bite |

| Défauts d’aération | Encombrement en radon, polluants | Enfants souffrant fréquemment de maux de tête |

La prise de conscience nationale de ces risques légitime l’intervention légale et administrative pour garantir la dignité et la santé des locataires, soulignant l’importance d’une réponse rapide aux signalements d’insalubrité.

Les aides et dispositifs pour les locataires victimes d’insalubrité

Pour soutenir les locataires, plusieurs dispositifs et organismes apportent une aide précieuse dans la lutte contre les logements insalubres. Le Droit au Logement Opposable (DALO) offre un cadre pour obtenir un relogement prioritaire lorsque l’insalubrité empêche la poursuite de l’habitat. De plus, les aides financières de la CAF peuvent permettre un accès à un logement décent ou des travaux de réparation quand le locataire est dépendant financièrement.

Les associations comme la Fondation Abbé Pierre et SOS Taudis apportent aussi un soutien moral, juridique et matériel. Leur intervention consiste notamment à alerter les pouvoirs publics, accompagner les personnes dans leurs démarches et sensibiliser l’opinion sur la gravité de la situation.

Dans certaines régions, les Pôles Habitat Indigne locaux, souvent initiés par des collectivités ou par les préfectures, ont un rôle-clé dans la coordination des actions entre locataires, propriétaires, autorités sanitaires, et services de contrôle. Ils peuvent aussi orienter vers des médiations ou dispositifs spécifiques de réparation.

| Organisme / dispositif | Type d’aide | Conditions d’éligibilité |

|---|---|---|

| DALO | Relogement prioritaire | Logement insalubre avéré |

| CAF | Aides financières | Revenus faibles ou moyens |

| Fondation Abbé Pierre | Accompagnement et sensibilisation | Victimes de mal-logement |

| Pôle Habitat Indigne | Médiation et coordination locale | Zones à risque identifiées |

Pour accéder aux droits et dispositifs, il est recommandé de se rapprocher des ADIL ou ANIL, qui délivrent un accompagnement gratuit et personnalisé, facilitant ainsi les démarches juridiques et administratives.

Les sanctions pénales et civiles face à un propriétaire refusant d’agir

Le refus d’un propriétaire de remédier à l’insalubrité de son logement engage sa responsabilité pénale et civile. En matière pénale, les sanctions peuvent être lourdes :

- Amendes allant jusqu’à 50 000 euros en cas de non-respect des injonctions de travaux

- Peines de prison pouvant atteindre un an, voire plus si le refus expose les locataires à un danger grave

- Amendes de 100 000 euros et trois ans de prison si le propriétaire refuse le relogement imposé par décision judiciaire ou administrative

Sur le plan civil, la responsabilité du propriétaire peut être engagée pour obtenir réparation des préjudices subis par le locataire, qu’ils soient financiers, matériels ou moraux. L’action en justice peut être dirigée vers :

- Une demande de réduction de loyer

- Le versement de dommages et intérêts

- La résiliation du bail pour manquement grave aux obligations

Depuis 2025, la jurisprudence montre une volonté constante de sanctionner les propriétaires négligents au bénéfice des locataires, témoignant ainsi de la rigueur appliquée dans la lutte contre l’habitat indigne. Le juge peut en outre prononcer la saisie de l’immeuble concerné et une interdiction d’acquérir tout autre bien immobilier dans un délai de 10 ans.

| Type de sanction | Conditions | Conséquences |

|---|---|---|

| Peines pénales | Refus de travaux ou relogement | Amendes, prison |

| Sanctions civiles | Manquement grave au bail | Indemnisation, réduction loyer |

| Mesures accessoires | Insalubrité avérée | Saisie du bien, interdiction d’acquisition |

Les locataires doivent garder à l’esprit l’importance d’une action rapide et méthodique pour engager ces procédures. Le rôle d’un avocat en droit immobilier est primordial pour s’assurer de respecter les règles de procédure et monter un dossier cohérent.

La médiation et la commission départementale de conciliation : un recours amiable à privilégier

Avant d’entamer un procès long et souvent coûteux, les locataires ont la possibilité de recourir à une médiation organisée par la commission départementale de conciliation. Cet organe, mis en place dans chaque département, intervient gratuitement pour tenter de rapprocher les positions entre bailleur et locataire.

Les avantages de cette procédure sont multiples :

- Gratuité et simplicité d’accès, même sans avocat

- Rapidité de la résolution par la négociation

- Maintien du dialogue et amélioration durable des relations contractuelles

- Préparation d’un protocole d’accord juridiquement engageant

En pratique, la saisine s’effectue auprès de la préfecture ou parfois du Pôle Habitat Indigne. La commission instruira le dossier, invitera les deux parties à s’exprimer et tentera de dégager un compromis. À défaut de solution satisfaisante, il reste toujours possible de porter l’affaire devant le tribunal.

| Avantages de la médiation | Limites |

|---|---|

| Économie de temps et d’argent | Pas de décision contraignante |

| Préservation des relations | Pas systématiquement efficace |

| Confidentialité des échanges | Nécessite une motivation des parties |

La médiation constitue donc un outil complémentaire précieux dans le cadre d’un conflit lié à l’insalubrité. Elle est à considérer comme une étape formelle avant toute procédure judiciaire.

Quelles preuves doit-on rassembler pour prouver l’insalubrité d’un logement ?

Il est recommandé de collecter des photographies datées, un constat d’huissier, des rapports d’expertise technique ou sanitaire, des échanges écrits avec le propriétaire, ainsi que des témoignages de tiers. Ces preuves renforcent la validité du dossier lors d’une procédure judiciaire.

Puis-je suspendre le paiement du loyer en cas de logement insalubre ?

Selon la jurisprudence, le locataire ne doit pas cesser de payer son loyer sans décision judiciaire ou accord amiable préalable. En revanche, il peut saisir le juge pour obtenir une réduction ou une restitution partielle du loyer versé en raison de l’insalubrité.

Quels organismes peuvent m’aider dans mes démarches contre un logement insalubre ?

Vous pouvez vous adresser à des acteurs spécialisés comme l’ANIL, les ADIL locales, le Pôle Habitat Indigne, la Fondation Abbé Pierre, ou SOS Taudis. Ils proposent conseils, assistance juridique, et parfois accompagnement social.

Que faire si le propriétaire refuse toujours d’effectuer les travaux ?

Après une mise en demeure restée sans effet, il est possible de saisir le tribunal judiciaire pour ordonner les réparations. Il est conseillé de se faire accompagner d’un avocat pour monter un dossier solide et efficace.

Comment signaler un logement insalubre aux autorités ?

La signalisation peut se faire auprès de la mairie, du Département d’Hygiène et Salubrité, de l’ARS, ou via la plateforme en ligne Histologe qui centralise les signalements pour déclencher les enquêtes administratives.