Le droit pénal constitue l’une des branches les plus cruciales du système juridique. Il est la traduction des normes sociales imposées par la société, définissant les comportements prohibés et les sanctions qui y sont associées. Comprendre les enjeux et les implications juridiques de cette discipline est essentiel, non seulement pour les avocats en exercice, mais aussi pour chacun d’entre nous en tant que citoyens. En effet, la responsabilité pénale pose des questions fondamentales sur la manière dont nous jugeons les comportements, particulièrement lorsque la jeunesse est impliquée, comme dans le cas de la responsabilité pénale des mineurs, qui mérite une attention toute particulière. Chaque type d’infraction, qu’il s’agisse d’un délit mineur ou d’un crime majeur, emporte des conséquences souvent lourdes tant pour l’individu concerné que pour la société dans son ensemble. En explorant les différents aspects du droit pénal, nous nous donnons les moyens de déchiffrer un système complexe faisant appel à des principes précis et des procédures rigoureuses, garantissant ainsi la justice et la protection des droits de chacun.

Le droit pénal est une discipline essentielle qui encadre les comportements sanctionnés par la société. Il définit les différentes infractions, ainsi que les sanctions qui peuvent être appliquées à ceux qui les commettent. Cette branche du droit est cruciale non seulement pour le maintien de l’ordre public, mais également pour la protection des droits individuels. La compréhension des enjeux et des implications juridiques du droit pénal est donc primordiale pour tout citoyen.

Les fondements du droit pénal

Au cœur du droit pénal se trouvent des principes fondamentaux qui guident son application. Parmi ceux-ci, on peut citer la légalité, qui stipule qu’aucune infraction ne peut être sanctionnée si elle n’est pas définie par la loi. Cela permet de garantir que chaque citoyen soit traité équitablement et que les lois soient appliquées de manière prévisible. Cela dit, la responsabilité pénale est un aspect crucial qui mérite d’être exploré.

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale détermine si une personne peut être tenue pour coupable d’une infraction. Cela implique une analyse des éléments constitutifs de l’infraction, qui se décomposent généralement en trois : l’acte matériel, l’intention criminelle, et le lien de causalité. Par exemple, si une personne commet un vol, il est nécessaire de prouver qu’elle a effectivement pris un objet sans autorisation (acte matériel), qu’elle avait l’intention de voler (intention criminelle), et que cette action a directement causé un préjudice à autrui.

La question de la capacité de discernement est également cruciale, en particulier chez les mineurs. En France, la responsabilité pénale des mineurs est encadrée par des règles spécifiques qui tiennent compte de leur maturité et leur compréhension des actes qu’ils commettent. Par exemple, un mineur âgé de moins de 13 ans ne peut pas être pénalement responsable, ce qui soulève des enjeux éthiques et sociaux sur la manière dont la société traite les jeunes délinquants.

Les différents types d’infractions

Les infractions pénales sont classées en différentes catégories : les contraventions, les délits, et les crimes. Les contraventions sont les moins graves, souvent sanctions par des amendes. Les délits, tels que le vol ou l’escroquerie, entraînent des peines d’emprisonnement plus lourdes. Enfin, les crimes, tels que le meurtre, représentent les infractions les plus graves et sont punis par des peines lourdes, incluant parfois la réclusion à perpétuité.

La procédure pénale

Le procédure pénale constitue la structure qui organise l’application du droit pénal. Elle régit les étapes que doivent suivre les autorités judiciaires, depuis l’enquête jusqu’au jugement. L’un des enjeux majeurs de cette procédure est de garantir les droits de la défense. Chaque individu a droit à un procès équitable, ce qui implique qu’il doit être informé des accusations portées contre lui et avoir la possibilité de se défendre. Cette procédure vise à trouver un équilibre entre la recherche de la vérité et la protection des droits de chacun.

Implications éthiques et sociétales

Le droit pénal a également des implications éthiques et sociétales importantes. Les choix législatifs concernant les infractions et les sanctions reflètent les valeurs et les priorités d’une société. Par exemple, la question de la peine de mort, bien que controversée et en grande partie abolie dans les sociétés modernes, soulève des débats passionnés sur la justice, la rétribution et la réhabilitation. Chaque infraction et sa sanction éventuelle disent quelque chose non seulement sur le comportement déviant, mais également sur le type de société que nous souhaitons promouvoir.

En conclusion, le droit pénal est bien plus qu’une simple liste d’infractions et de peines. Il représente un mécanisme complexe qui vise à maintenir l’ordre social tout en protégeant les droits de tous. La compréhension des enjeux et des implications juridiques qui y sont associés peut aider à favoriser un engagement plus éclairé et responsable dans notre société.

Comparaison des types d’infractions pénales

| Type d’infraction | Description concise |

| Délit | Acte illégal passible de sanctions pénales, généralement moins graves que les crimes, comme le vol ou la fraude. |

| Crime | Infraction de la plus haute gravité, impliquant des peines plus sévères, telles que le meurtre ou le viol. |

| Contravention | Infraction mineure, souvent sanctionnée par des amendes, comme les infractions au code de la route. |

| Infractions pénales spécifiques | Actes définis par des textes juridiques spécifiques, tels que l’escroquerie ou la consommation de drogues. |

| Infractions économiques | Délits touchant aux affaires et à l’économie, comme le blanchiment d’argent ou la corruption. |

| Infractions environnementales | Actes portant atteinte à l’environnement, comme les pollutions ou les destructions de sites protégés. |

Le droit pénal constitue un pilier essentiel du système juridique, régissant les comportements jugés déviants par la société. En s’intéressant à la définition des infractions, aux types de sanctions, et aux fondements de la responsabilité pénale, cet article se propose d’éclairer les enjeux et les implications juridiques qui en découlent, tant pour les adultes que pour les mineurs. Une approche claire et pragmatique vous permettra de saisir les contours de cette discipline souvent perçue comme complexe.

Les fondements du droit pénal

Le droit pénal repose sur des principes fondamentaux qui encadrent l’application de la justice. Ces principes stipulent que toute infraction doit respecter certains critères pour focaliser la responsabilité pénale. Par exemple, la notion d’éléments constitutifs de l’infraction, qui se compose de l’élément matériel (l’acte lui-même) et de l’élément moral (l’intention), est primordiale. Cela signifie qu’il n’est pas suffisant de commettre un acte répréhensible ; l’intention derrière l’acte joue également un rôle crucial dans l’évaluation de la responsabilité.

Les différents types d’infractions pénales

Les infractions pénales se classifient généralement en trois catégories : les contraventions, les délits et les crimes. Les contraventions sont des infractions de moindre gravité, telles que les infractions au code de la route. Elles entraînent généralement des amendes ou des peines légères. Les délits, comme le vol ou l’agression, sanctionnés par des peines d’emprisonnement plus significatives, impliquent des situations plus grave. Enfin, les crimes, tels que le meurtre ou le viol, sont les infractions les plus graves, avec des peines lourdes qui peuvent aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.

La responsabilité pénale des mineurs

La question de la responsabilité pénale des mineurs soulève des enjeux sociétaux et juridiques particuliers. En France, les mineurs de moins de 13 ans sont considérés comme irresponsables pénalement, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être tenus responsables de leurs actes. En revanche, pour les mineurs âgés de 13 à 18 ans, la justice fixe un cadre spécifique qui vise davantage à rééduquer qu’à punir. Par exemple, un mineur reconnu coupable peut bénéficier d’un jugement éducatif plutôt que d’une peine de prison, ce qui souligne la préoccupation de la société pour l’avenir des jeunes délinquants.

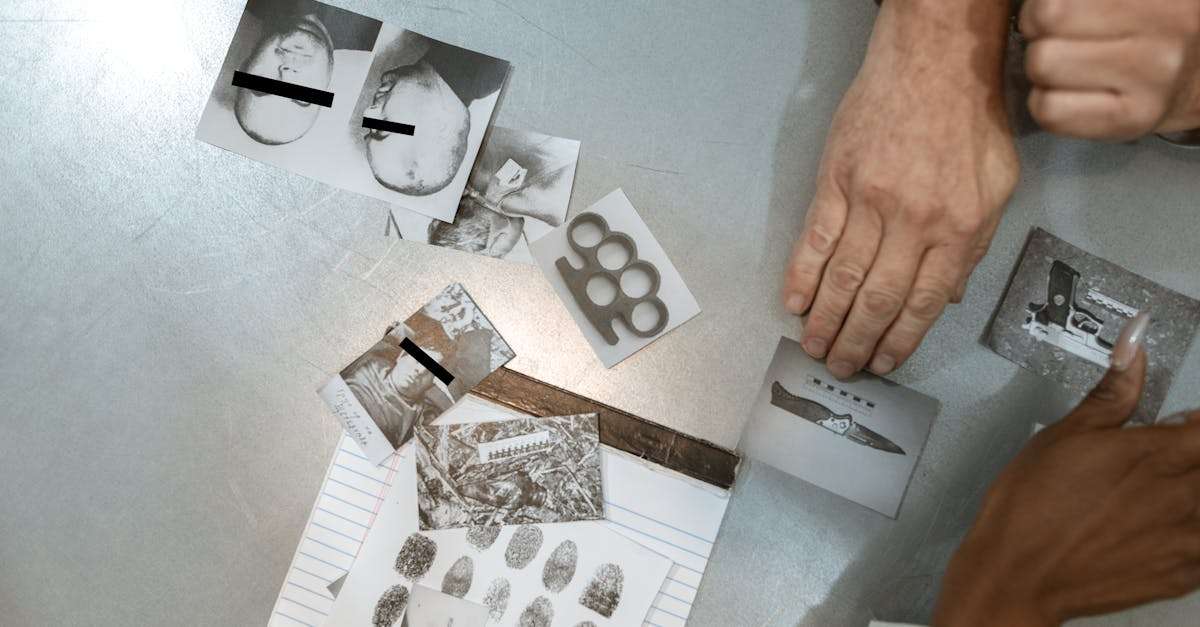

La procédure pénale : un cadre essentiel

La procédure pénale définit les règles et les étapes par lesquelles une infraction est poursuivie en justice. Elle inclut la phase d’enquête, qui permet de rassembler des preuves, ainsi que les phases de jugement, où le tribunal examine ces preuves et décide de la culpabilité ou non de l’accusé. La procédure vise à garantir le respect des droits de la défense, tout en assurant l’efficacité de la justice. Cela implique également que chaque acteur du système judiciaire, des enquêteurs aux juges, joue son rôle dans le maintien de l’équilibre entre la protection des droits individuels et la nécessité de sanctionner les comportements déviants.

Les implications éthiques et sociales du droit pénal

L’impact du droit pénal dépasse le cadre juridique et touche aux valeurs fondamentales de la société. Les lois pénales sont souvent un reflet de la morale sociale et peuvent évoluer en fonction des normes et des attentes sociétales. Par exemple, le débat actuel sur la légalisation de certaines substances ou sur les questions relatives à la peine de mort soulève des réflexions éthiques profondes. Ainsi, le droit pénal ne se limite pas simplement à sanctionner; il participe également à la structuration de nos normes collectives et à la promotion de comportements conformes aux valeurs sociétales.

Dans le domaine du droit pénal, comprendre les enjeux et les implications juridiques est essentiel pour quiconque souhaite naviguer dans le système judiciaire. Cet article s’efforce d’expliquer les fondamentaux de cette discipline, en abordant les différents types d’infractions, la notion de responsabilité pénale, ainsi que des considérations importantes liées à la procédure pénale. À travers des exemples concrets, nous allons éclairer ces concepts pour les rendre plus accessibles au grand public.

Les fondamentaux du droit pénal

Le droit pénal est avant tout une branche du droit qui régit les comportements jugés inacceptables par la société et qui sont donc sanctionnés. Pour mieux appréhender ce domaine, il est crucial de connaître les types d’infractions qui existent. celles-ci peuvent être classées en trois catégories principales :

- Les contraventions, qui concernent des infractions mineures, comme les atteintes aux règlements de la circulation.

- Les délits, qui recouvrent des infractions plus graves, telles que le vol ou l’agression.

- Les crimes, qui sont les actes les plus graves, tels que le meurtre ou le viol.

Cette classification permet de déterminer la nature des sanctions applicables, qui varient en fonction de la gravité de l’infraction.

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale désigne l’obligation pour une personne de répondre de ses actes devant la justice. Ce concept repose sur deux éléments fondamentaux : l’élément matériel, soit l’infraction elle-même, et l’élément moral, ou l’intention de commettre l’infraction. Par exemple, un individu qui agresse un autre dans l’intention de lui faire du mal sera jugé différemment d’un individu ayant causé un dommage par imprudence ou accident.

La responsabilité pénale des mineurs

La question de la responsabilité pénale des mineurs est particulièrement délicate. En France, les mineurs sont considérés comme ayant une capacité d’appréciation limitée, ce qui entraîne des répercussions sur leur responsabilité. La loi prévoit différents régimes de responsabilité selon l’âge du mineur, ce qui permet de prendre en compte leur maturité émotionnelle et cognitive. Ainsi, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être pénalement responsable, alors que ceux âgés de 13 à 18 ans le sont partiellement, avec des sanctions adaptées à leur statut.

La procédure pénale

La procédure pénale est le cadre juridique qui régit la manière dont une enquête criminelle est menée et comment un procès est conduit. Elle se divise en plusieurs étapes, à commencer par l’enquête, suivie de l’instruction, puis du jugement. Chaque étape est régie par des règles précises, destinées à garantir les droits de la défense ainsi que l’équité du procès. Les enjeux de cette démarche sont cruciaux, car ils portent sur la réalisation de la justice tout en préservant les droits fondamentaux des accusés. Par exemple, le droit à un avocat est un principe fondamental qui ne saurait être compromis.

Conclusions sur les enjeux juridiques

Comprendre le droit pénal et ses implications juridiques est essentiel non seulement pour les professionnels du droit, mais également pour les citoyens. En connaissant les différentes infractions, les principes de responsabilité et les étapes de la procédure pénale, chacun peut mieux appréhender ses droits et devoirs dans la société. Une sensibilisation accrue aux enjeux du droit pénal permet ainsi de renforcer la justice au sein des tribunaux.

Qu’est-ce que le droit pénal ?

Le droit pénal est cette branche du droit qui vise à protéger la société en sanctionnant les comportements jugés inacceptables. Il encadre les infractions, qu’elles soient des délits ou des crimes, et fixe les peines applicables.

Quels sont les types d’infractions pénales ?

Les infractions pénales se divisent en trois catégories principales : les contraventions, les délits et les crimes. Les contraventions sont les moins graves, tandis que les crimes englobent les actes les plus graves, comme le meurtre. Les délits, quant à eux, se situent entre ces deux extrêmes.

Comment fonctionne la responsabilité pénale ?

La responsabilité pénale consiste à déterminer si une personne est responsable d’une infraction. Pour être condamnée, il faut établir la culpabilité de l’individu, c’est-à-dire prouver un élément matériel de l’infraction (l’acte lui-même) et un élément moral (l’intention de commettre l’infraction).

La responsabilité pénale est-elle différente pour les mineurs ?

Oui, la responsabilité pénale des mineurs est encadrée par des règles spécifiques. En France, les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent pas être pénalement responsables, tandis que ceux de 13 à 18 ans peuvent l’être, mais leur sanction sera adaptée à leur âge, prenant en compte leur capacité de discernement.

Quelles sont les procédures pénales ?

La procédure pénale désigne l’ensemble des règles qui régissent le déroulement des enquêtes et des poursuites. Cela inclut les étapes allant de l’enquête préliminaire jusqu’au jugement, et chaque phase est cruciale pour garantir le respect des droits de la défense.

Quels sont les enjeux de la justice pénale ?

Les enjeux de la justice pénale vont au-delà de la simple sanction. Ils touchent également à la réinsertion des condamnés, la protection des victimes et la prévention de la récidive. C’est un système complexe qui vise à établir un équilibre entre la sécurité publique et les droits individuels.

Comment se défendre lors d’une accusation pénale ?

Se défendre contre une accusation pénale nécessite souvent de faire appel à un avocat. Celui-ci pourra analyser le dossier, identifier les potentiels vices de procédure, et construire une stratégie de défense adaptée aux circonstances du dossier.

Y a-t-il des récents exemples de droit pénal en vigueur ?

Récemment, des affaires médiatisées ont mis en lumière les enjeux du droit pénal, notamment celles liées à la cybercriminalité ou aux violences conjugales. Ces cas suscitent des débats sur la nécessité d’adapter les lois existantes pour mieux répondre aux nouvelles formes de délinquance.